Vaduz

Projekt, 2024-2026

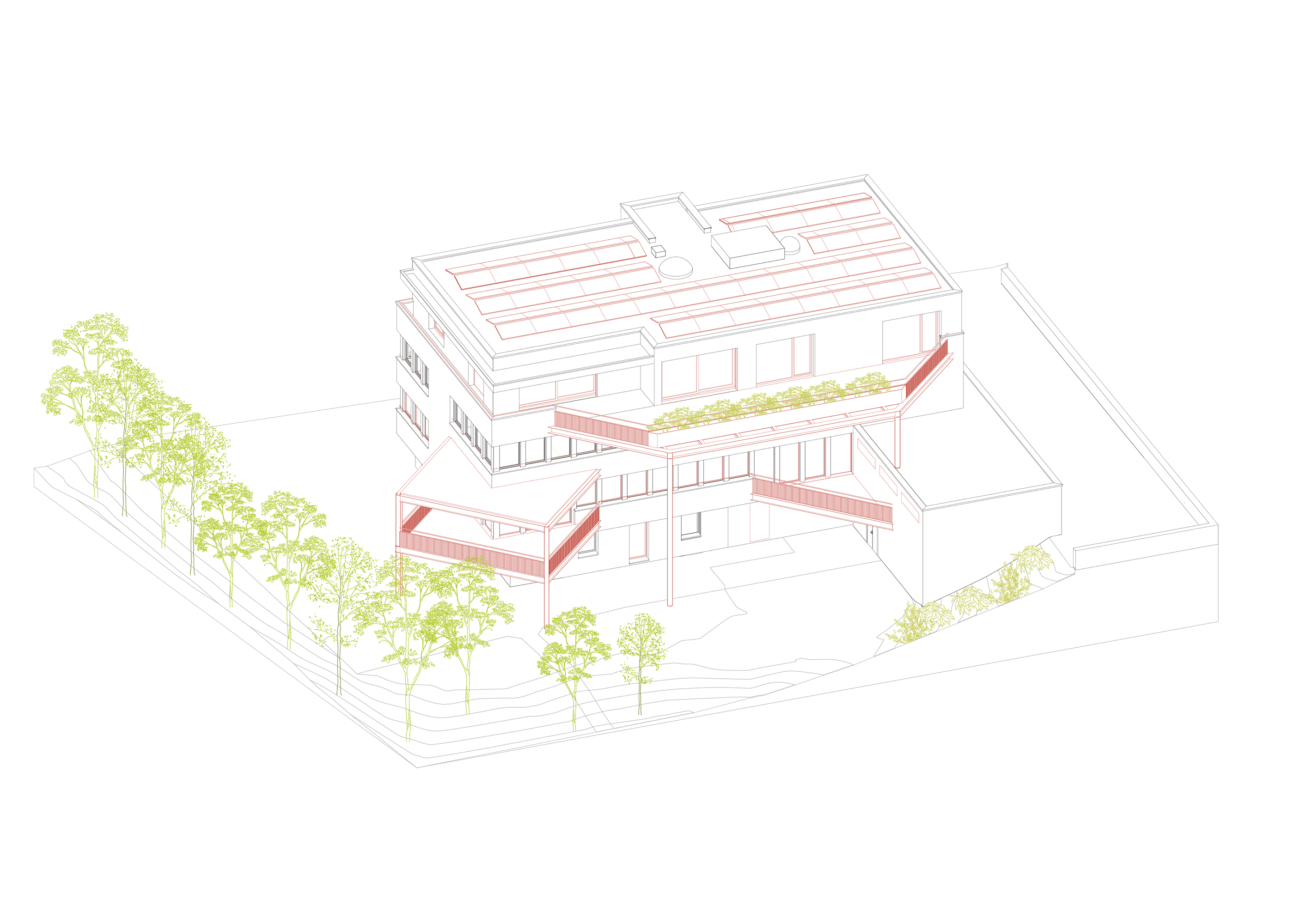

In ruhiger Lage am Giessabach in Vaduz wird ein ehemaliges Bürogebäude in einen zeitgemässen Wohnbau transformiert. Das Projekt versteht die Umnutzung nicht als Bruch, sondern als Weiterdenken des Bestands: Die vorhandene Struktur bildet die Grundlage für neuen Wohnraum und wird gezielt weiterentwickelt.

Zentrales Element des Entwurfs ist die umfassende energetische Erneuerung der Gebäudehülle. Hochwertige Dreifachverglasungen ersetzen die bestehenden Fenster, die Fassade wird zusätzlich gedämmt. Die prägnanten Bandfenster des Bürogebäudes bleiben dabei als wesentliches architektonisches Motiv erhalten. Sie strukturieren die Fassaden und ermöglichen grosszügige, gleichmässig belichtete Wohnräume mit weiten Ausblicken – eine Qualität, die dem ehemaligen Zweck des Gebäudes entstammt und im Wohnen eine unerwartete Grosszügigkeit entfaltet.

Die Energieversorgung wird auf eine klimaschonende Wärmepumpe umgestellt und durch eine Photovoltaikanlage auf dem Dach ergänzt. So entsteht ein nahezu energieautarkes Gebäude, das im Betrieb keine CO₂-Emissionen verursacht. Schadstoffbelastete Materialien im Innenraum werden rückgebaut und durch zeitgemässe Boden- und Wandbeläge ersetzt, die Haustechnik vollständig erneuert.

Den Wohnungen werden nach Süden vorgesetzte Balkone zugeordnet. Die expressive Stahlkonstruktion tritt bewusst in Dialog mit dem Bestand, löst die geschlossene Fassadenwirkung auf und verleiht dem Gebäude eine neue Offenheit. Zwischen Bestand und Intervention entsteht ein Haus, das seine Herkunft nicht verbirgt, sondern sie in eine neue, wohnliche Zukunft überführt.

Projekt, 2024-2026

In ruhiger Lage am Giessabach in Vaduz wird ein ehemaliges Bürogebäude in einen zeitgemässen Wohnbau transformiert. Das Projekt versteht die Umnutzung nicht als Bruch, sondern als Weiterdenken des Bestands: Die vorhandene Struktur bildet die Grundlage für neuen Wohnraum und wird gezielt weiterentwickelt.

Zentrales Element des Entwurfs ist die umfassende energetische Erneuerung der Gebäudehülle. Hochwertige Dreifachverglasungen ersetzen die bestehenden Fenster, die Fassade wird zusätzlich gedämmt. Die prägnanten Bandfenster des Bürogebäudes bleiben dabei als wesentliches architektonisches Motiv erhalten. Sie strukturieren die Fassaden und ermöglichen grosszügige, gleichmässig belichtete Wohnräume mit weiten Ausblicken – eine Qualität, die dem ehemaligen Zweck des Gebäudes entstammt und im Wohnen eine unerwartete Grosszügigkeit entfaltet.

Die Energieversorgung wird auf eine klimaschonende Wärmepumpe umgestellt und durch eine Photovoltaikanlage auf dem Dach ergänzt. So entsteht ein nahezu energieautarkes Gebäude, das im Betrieb keine CO₂-Emissionen verursacht. Schadstoffbelastete Materialien im Innenraum werden rückgebaut und durch zeitgemässe Boden- und Wandbeläge ersetzt, die Haustechnik vollständig erneuert.

Den Wohnungen werden nach Süden vorgesetzte Balkone zugeordnet. Die expressive Stahlkonstruktion tritt bewusst in Dialog mit dem Bestand, löst die geschlossene Fassadenwirkung auf und verleiht dem Gebäude eine neue Offenheit. Zwischen Bestand und Intervention entsteht ein Haus, das seine Herkunft nicht verbirgt, sondern sie in eine neue, wohnliche Zukunft überführt.

Buchs

Projekt, 2024-,

Landschaftsarchitektur: a3s, Wil

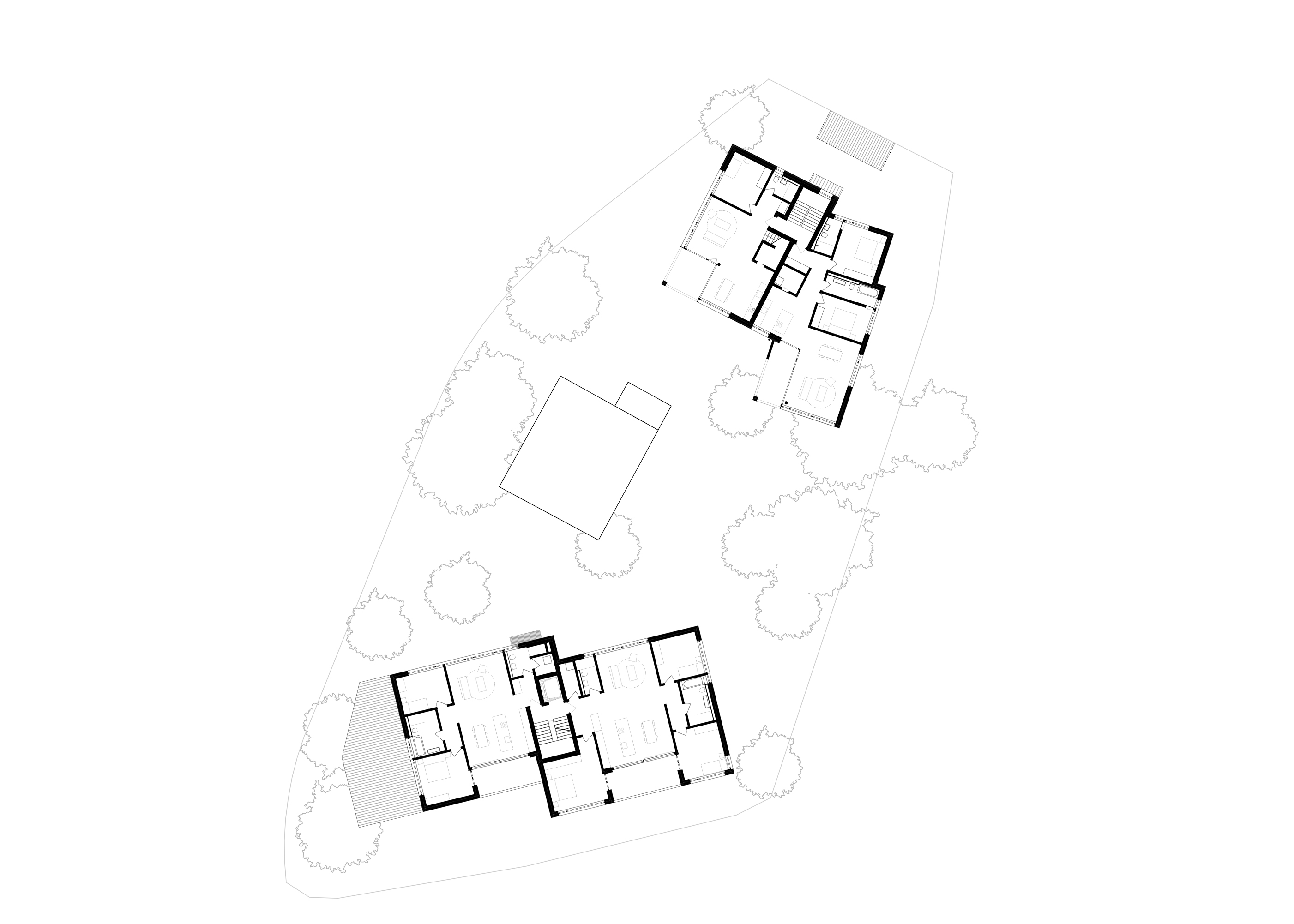

Das Quartier ist geprägt durch zahlreiche Einzelgebäude, insbesondere Einfamilienhäuser. Die locker verteilten Baukörper bilden die charakteristischen kleinteiligen Zwischenräume. Die Qualität der Freiräume liegt in den immer wieder neu entstehenden Blickachsen, die sich beim Durchqueren ergeben. Dadurch erhält das Quartier die charakteristische räumliche Qualität eines gewachsenen Dorfes.

Die Setzung und Körnigkeit der neuen Baukörper ist aus dieser Beobachtung heraus entstanden und knüpft an die ortstypischen Freiraumqualitäten an. Das Zentrum des Ensembles bildet die Fabrikantenvilla. Im nördlichen Teil des Grundstücks wird das Volumen der bestehenden Scheune als Wohnhaus wieder aufgebaut und durch einen abgesetzten Anbau im Osten erweitert.

Im südlichen Teil des Grundstücks ist ein Neubau geplant. Der leichte Versatz der Baukörper definiert die Aussenräume und gliedert das Volumen. Das Gebäude ist bewusst von der Fabrikantenvilla zurückversetzt, so dass ein grosser gemeinsamer Vorplatz entsteht, der sich im Osten zum gemeinschaftlich genutzten Garten öffnet. Der Strassenraum wird dadurch bewusst verengt (ein weiteres Charakteristikum des Quartiers), um die Freiräume in der zweiten Reihe zu vergrössern.

Der Gebäudetypus beider Bauten bezieht sich auf historische Bauernhäuser, die aus kleineren Einzelgebäuden „zusammengewachsen“ sind. Die Einzelgebäude bleiben dabei stets ablesbar.

Projekt, 2024-,

Landschaftsarchitektur: a3s, Wil

Das Quartier ist geprägt durch zahlreiche Einzelgebäude, insbesondere Einfamilienhäuser. Die locker verteilten Baukörper bilden die charakteristischen kleinteiligen Zwischenräume. Die Qualität der Freiräume liegt in den immer wieder neu entstehenden Blickachsen, die sich beim Durchqueren ergeben. Dadurch erhält das Quartier die charakteristische räumliche Qualität eines gewachsenen Dorfes.

Die Setzung und Körnigkeit der neuen Baukörper ist aus dieser Beobachtung heraus entstanden und knüpft an die ortstypischen Freiraumqualitäten an. Das Zentrum des Ensembles bildet die Fabrikantenvilla. Im nördlichen Teil des Grundstücks wird das Volumen der bestehenden Scheune als Wohnhaus wieder aufgebaut und durch einen abgesetzten Anbau im Osten erweitert.

Im südlichen Teil des Grundstücks ist ein Neubau geplant. Der leichte Versatz der Baukörper definiert die Aussenräume und gliedert das Volumen. Das Gebäude ist bewusst von der Fabrikantenvilla zurückversetzt, so dass ein grosser gemeinsamer Vorplatz entsteht, der sich im Osten zum gemeinschaftlich genutzten Garten öffnet. Der Strassenraum wird dadurch bewusst verengt (ein weiteres Charakteristikum des Quartiers), um die Freiräume in der zweiten Reihe zu vergrössern.

Der Gebäudetypus beider Bauten bezieht sich auf historische Bauernhäuser, die aus kleineren Einzelgebäuden „zusammengewachsen“ sind. Die Einzelgebäude bleiben dabei stets ablesbar.

Rain, Luzern

Wettbewerb, 2023, in Zusammenarbeit mit Felix Zeitler, Laura Lammar und Dominic Kim

Landschaftsarchitektur: BIOS, Brüssel

Bauingenieur: Dr. Patrick Ole Ohlbrock

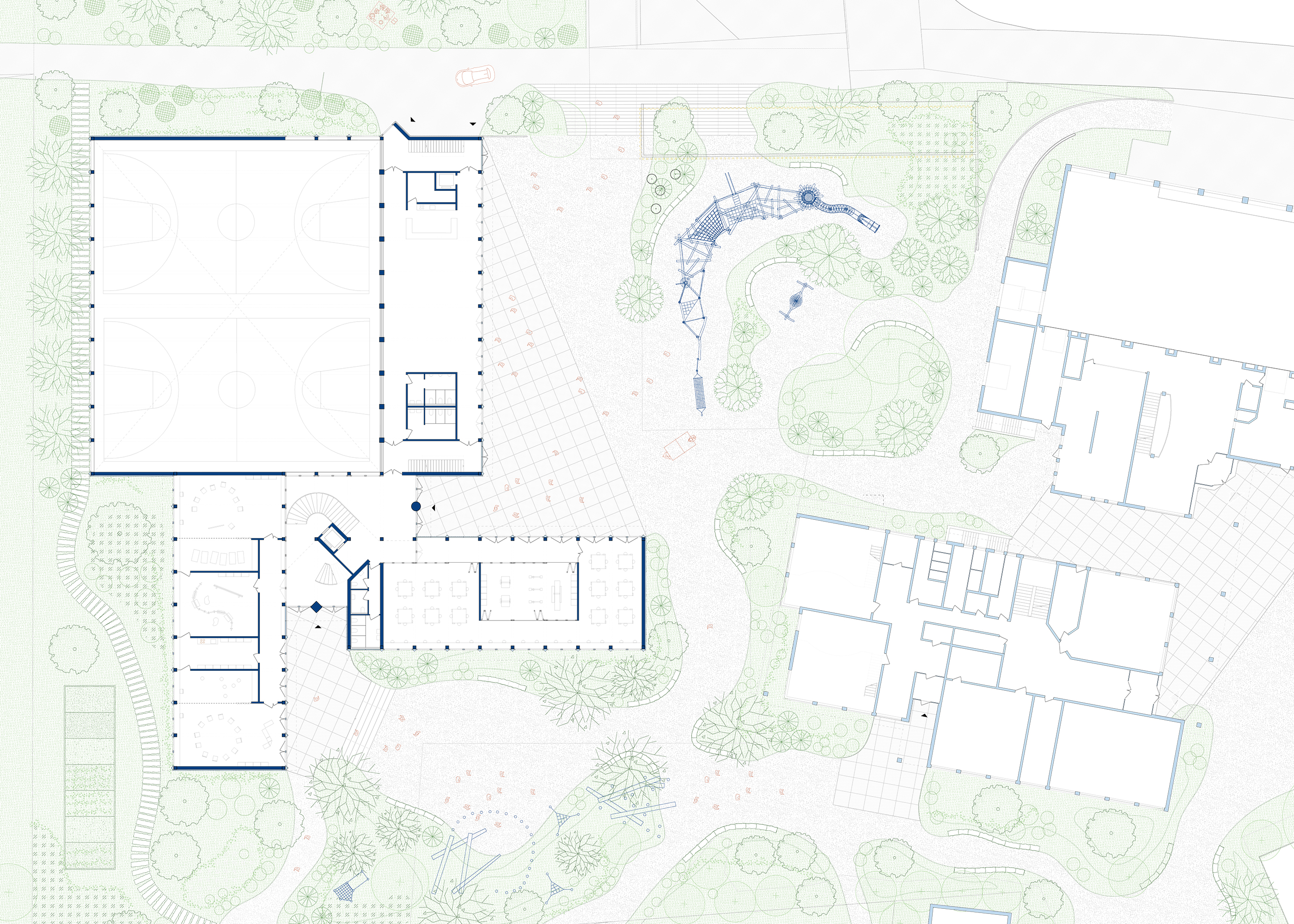

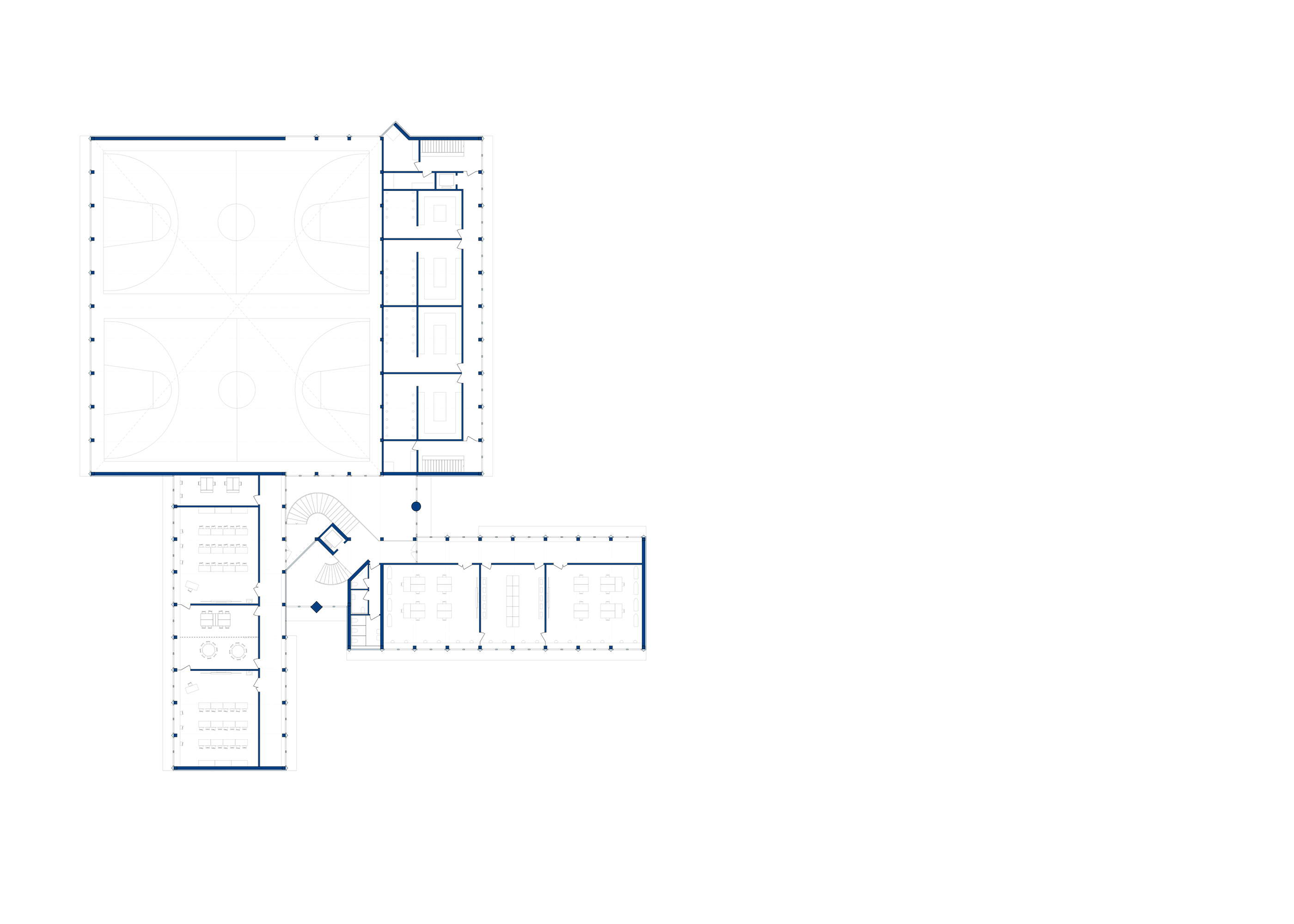

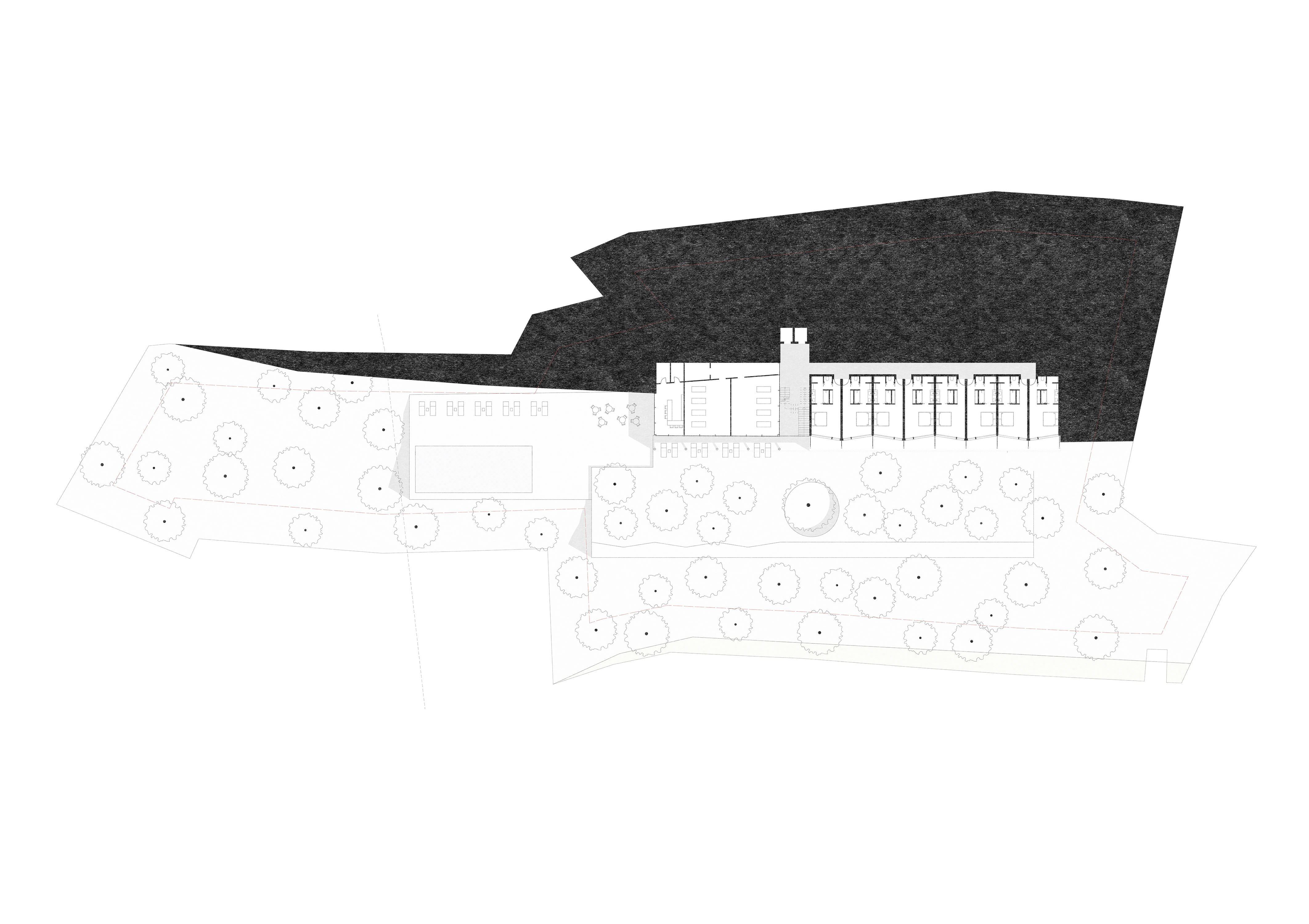

Der vorgeschlagene Entwurf knüpft an die bestehenden Qualitäten der Aussenräume an und definiert durch die präzise Setzung zum Schulhaus Feldmatt zwei bestehende Spiel- und Pausenplätze neu. Die städtebauliche Figur ist das Ergebnis einer genauen Analyse der vorgefundenen Situation und schliesst das Areal nach Westen ab.

Analog zur bestehenden Mehrzweckhalle des Schulhaus Feldmatt orientiert sich die grosszügige Turnhalle zur Chrumweidstrasse. Dies fördert die Verbindung zu den nördlich gelegenen Aussensportanlagen und ermöglicht die Nutzung der Turnhalle durch Externe auch während des Schulbetriebs. Gleichzeitig kann der grosszügige Zuschauerbereich als witterungsgeschützte Erweiterung des Pausenplatzes den Schulkindern während den Unterrichtszeiten zugänglich gemacht werden.

Die neuen Schul- und Kindergartenräume orientieren sich in ihrer Lage und Ausrichtung am Schulhaus Feldmatt und werden über die bestehenden Pausenplätze erschlossen. Der Haupteingang liegt in der Achse des überdachten Durchgangs des Schulhaus Feldmatt und bildet somit eine eindeutige Adresse aus. Für den Kindergarten ist ein zusätzlicher Eingang vorgesehen, der direkt auf den Spielplatz der Kindergartenkinder ausgerichtet ist. Die Höhensetzung der Baukörper auf der vorgefundenen Topographie unterstützt zusätzlich die Entzerrung der Zugänge und die räumliche Trennung der verschiedenen Nutzungseinheiten.

Eine klare Mitte

Eine zentrale Halle, von der aus alle Gebäudeteile vertikal erschlossen werden, bildet als grosszügiges und dennoch effizientes Verbindungselement einen zentralen Treffpunkt. Die Vielfalt der dadurch entstehenden Situationen ermöglicht eine präzise Ausrichtung der unterschiedlichen Funktionen: So liegen die Werkräume direkt an den Pausenplätzen und versprechen spannende Einblicke. Die Klassenräume und die Räume des Kindergartens orientieren sich zur ruhigeren Westseite und ermöglichen konzentriertes Lernen und Arbeiten. Die optische Verbindung zur Turnhalle schafft ein Gemeinschaftsgefühl über alle Schulstufen hinweg.

Wettbewerb, 2023, in Zusammenarbeit mit Felix Zeitler, Laura Lammar und Dominic Kim

Landschaftsarchitektur: BIOS, Brüssel

Bauingenieur: Dr. Patrick Ole Ohlbrock

Der vorgeschlagene Entwurf knüpft an die bestehenden Qualitäten der Aussenräume an und definiert durch die präzise Setzung zum Schulhaus Feldmatt zwei bestehende Spiel- und Pausenplätze neu. Die städtebauliche Figur ist das Ergebnis einer genauen Analyse der vorgefundenen Situation und schliesst das Areal nach Westen ab.

Analog zur bestehenden Mehrzweckhalle des Schulhaus Feldmatt orientiert sich die grosszügige Turnhalle zur Chrumweidstrasse. Dies fördert die Verbindung zu den nördlich gelegenen Aussensportanlagen und ermöglicht die Nutzung der Turnhalle durch Externe auch während des Schulbetriebs. Gleichzeitig kann der grosszügige Zuschauerbereich als witterungsgeschützte Erweiterung des Pausenplatzes den Schulkindern während den Unterrichtszeiten zugänglich gemacht werden.

Die neuen Schul- und Kindergartenräume orientieren sich in ihrer Lage und Ausrichtung am Schulhaus Feldmatt und werden über die bestehenden Pausenplätze erschlossen. Der Haupteingang liegt in der Achse des überdachten Durchgangs des Schulhaus Feldmatt und bildet somit eine eindeutige Adresse aus. Für den Kindergarten ist ein zusätzlicher Eingang vorgesehen, der direkt auf den Spielplatz der Kindergartenkinder ausgerichtet ist. Die Höhensetzung der Baukörper auf der vorgefundenen Topographie unterstützt zusätzlich die Entzerrung der Zugänge und die räumliche Trennung der verschiedenen Nutzungseinheiten.

Eine klare Mitte

Eine zentrale Halle, von der aus alle Gebäudeteile vertikal erschlossen werden, bildet als grosszügiges und dennoch effizientes Verbindungselement einen zentralen Treffpunkt. Die Vielfalt der dadurch entstehenden Situationen ermöglicht eine präzise Ausrichtung der unterschiedlichen Funktionen: So liegen die Werkräume direkt an den Pausenplätzen und versprechen spannende Einblicke. Die Klassenräume und die Räume des Kindergartens orientieren sich zur ruhigeren Westseite und ermöglichen konzentriertes Lernen und Arbeiten. Die optische Verbindung zur Turnhalle schafft ein Gemeinschaftsgefühl über alle Schulstufen hinweg.

Pai, Verona

Machbarkeitsstudie, 2023

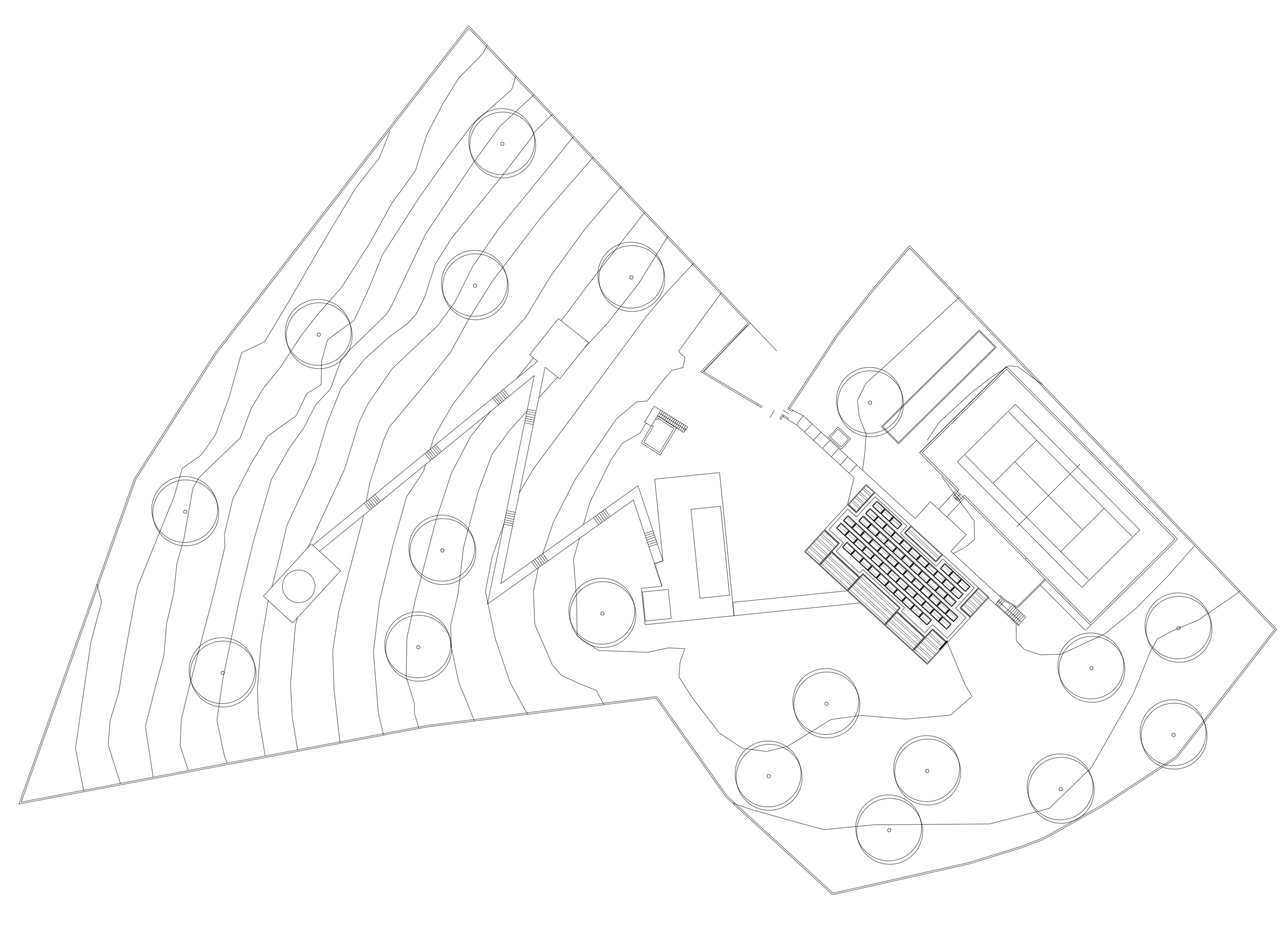

Pai ist ein kleines Dorf am östlichen Ufer des Gardasees in Italien. Die gute Erreichbarkeit und das mediterrane Klima machen den See zu einem beliebten Ferienziel für Touristen aus Österreich und Süddeutschland. Eine Besonderheit des Grundstückes ist eine ausgeprägte Topografie, welche den Hang in vier Ebenen unterteilt.

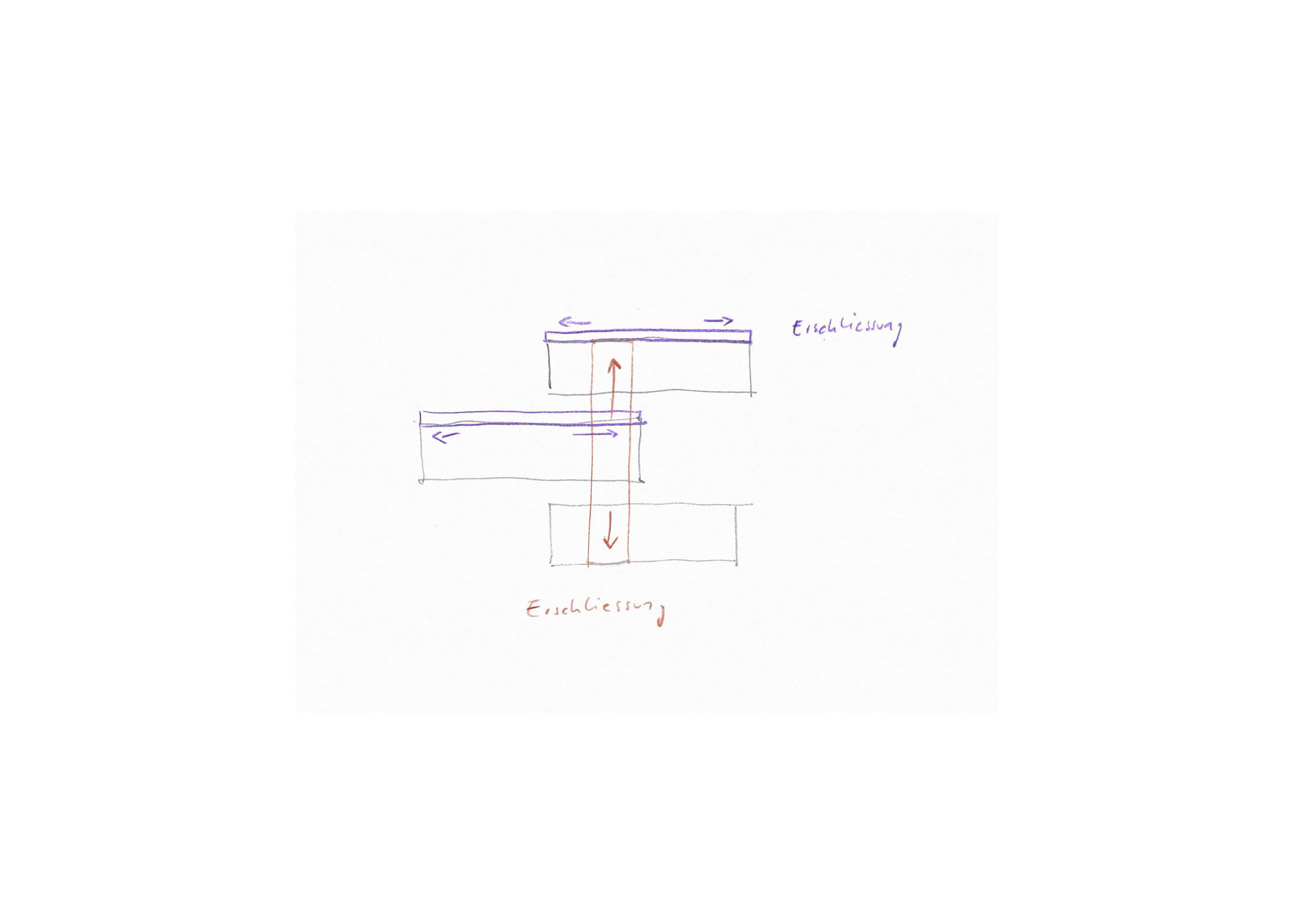

Der Entwurf des Projektes passt sich dieser terrassenförmigen Struktur des Grundstückes an und fügt den Neubau kaskadenförmig in das abschüssige Gelände ein. Damit wird jeder Einheit ein optimaler Blick auf den See gewährleistet und das Gefühl vermittelt, im Olivenhain zu wohnen. Den zweigeschossigen Baukörpern ist jeweils eine hölzerne Loggia vorgelagert - eine Referenz an die historische Bauform der lokalen Limonaias.

Die modulare Grundstruktur des Projekts ermöglicht unterschiedliche Nutzungskonzepte um zukünftigen Ansprüchen eines Hotels gerecht zu werden. So lassen sich Einheiten leicht zusammenlegen oder trennen, um Raumgrössen flexibel anzupassen. Die vertikale Erschließung erfolgt senkrecht zum Gebäude und verbindet die Ebenen über eine Abfolge von Treppen. Diese verbinden die einzelnen Geschosse wiederum durch horizontale, außen liegende Verbindungsgänge.

Das Thema Nachhaltigkeit wurde sowohl aus ökologischen, als auch sozialen Aspekten beleuchtet. Die Terrassierung des Gebäudes erlaubt es, das Regenwasser zu sammeln und für die Bewässerung aufzubereiten. Gleichzeitig dienen die begrünten Terrassen dem Erhalt der Artenvielfalt und die harmonische Koexistenz des Gebäudes mit der Umgebung. Das gleichmässige Raster ermöglicht die effiziente Konstruktion in Holz. Im Erdgeschoss wurde durch öffentlich zugängliche Gastronomiebetriebe und Eventräume, die soziale Integration der Einwohner aus der Umgebung angestrebt.

Machbarkeitsstudie, 2023

Pai ist ein kleines Dorf am östlichen Ufer des Gardasees in Italien. Die gute Erreichbarkeit und das mediterrane Klima machen den See zu einem beliebten Ferienziel für Touristen aus Österreich und Süddeutschland. Eine Besonderheit des Grundstückes ist eine ausgeprägte Topografie, welche den Hang in vier Ebenen unterteilt.

Der Entwurf des Projektes passt sich dieser terrassenförmigen Struktur des Grundstückes an und fügt den Neubau kaskadenförmig in das abschüssige Gelände ein. Damit wird jeder Einheit ein optimaler Blick auf den See gewährleistet und das Gefühl vermittelt, im Olivenhain zu wohnen. Den zweigeschossigen Baukörpern ist jeweils eine hölzerne Loggia vorgelagert - eine Referenz an die historische Bauform der lokalen Limonaias.

Die modulare Grundstruktur des Projekts ermöglicht unterschiedliche Nutzungskonzepte um zukünftigen Ansprüchen eines Hotels gerecht zu werden. So lassen sich Einheiten leicht zusammenlegen oder trennen, um Raumgrössen flexibel anzupassen. Die vertikale Erschließung erfolgt senkrecht zum Gebäude und verbindet die Ebenen über eine Abfolge von Treppen. Diese verbinden die einzelnen Geschosse wiederum durch horizontale, außen liegende Verbindungsgänge.

Das Thema Nachhaltigkeit wurde sowohl aus ökologischen, als auch sozialen Aspekten beleuchtet. Die Terrassierung des Gebäudes erlaubt es, das Regenwasser zu sammeln und für die Bewässerung aufzubereiten. Gleichzeitig dienen die begrünten Terrassen dem Erhalt der Artenvielfalt und die harmonische Koexistenz des Gebäudes mit der Umgebung. Das gleichmässige Raster ermöglicht die effiziente Konstruktion in Holz. Im Erdgeschoss wurde durch öffentlich zugängliche Gastronomiebetriebe und Eventräume, die soziale Integration der Einwohner aus der Umgebung angestrebt.

Quinzano, Italien

Auftraggeber: Privat

Umbau 2022-23

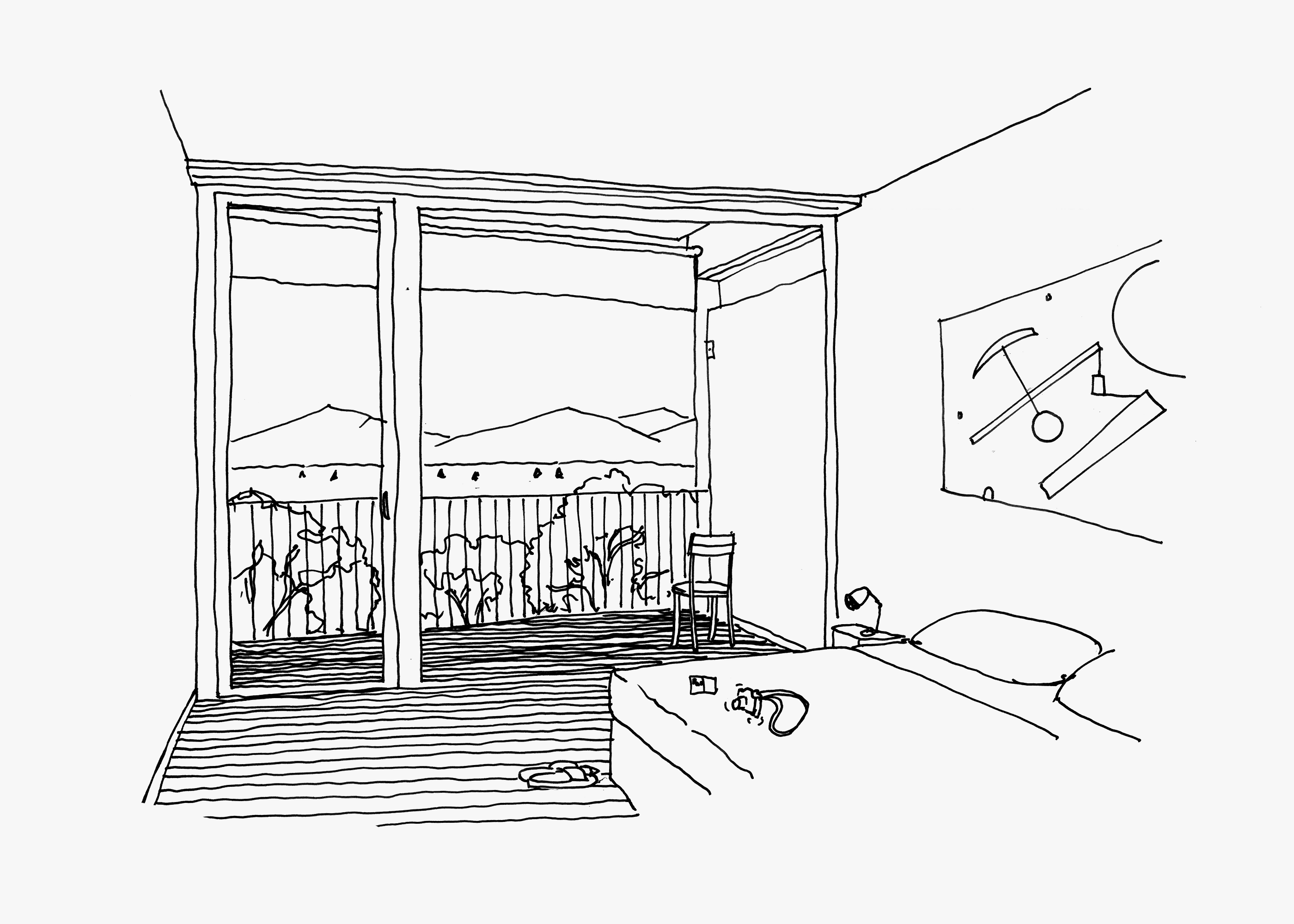

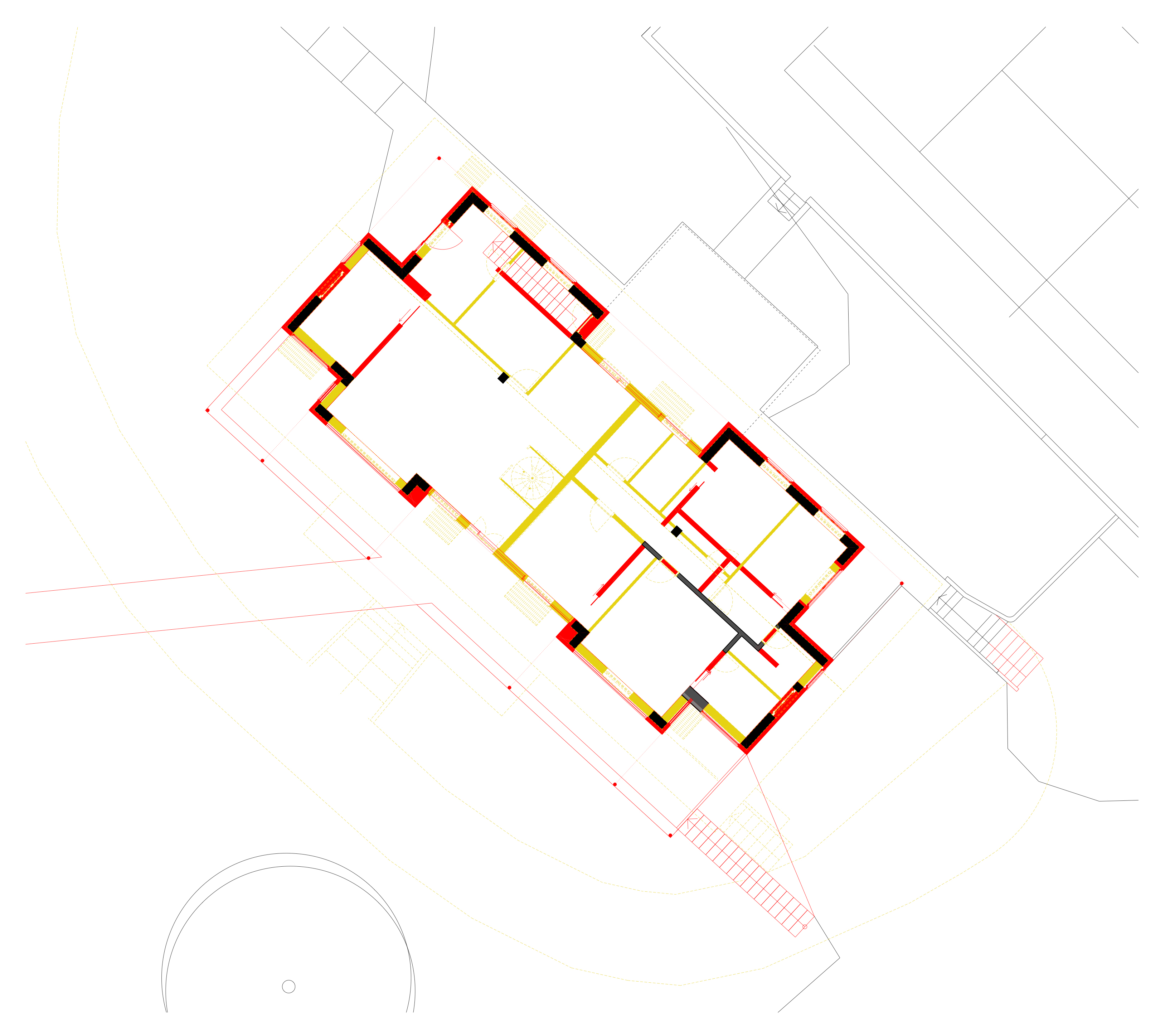

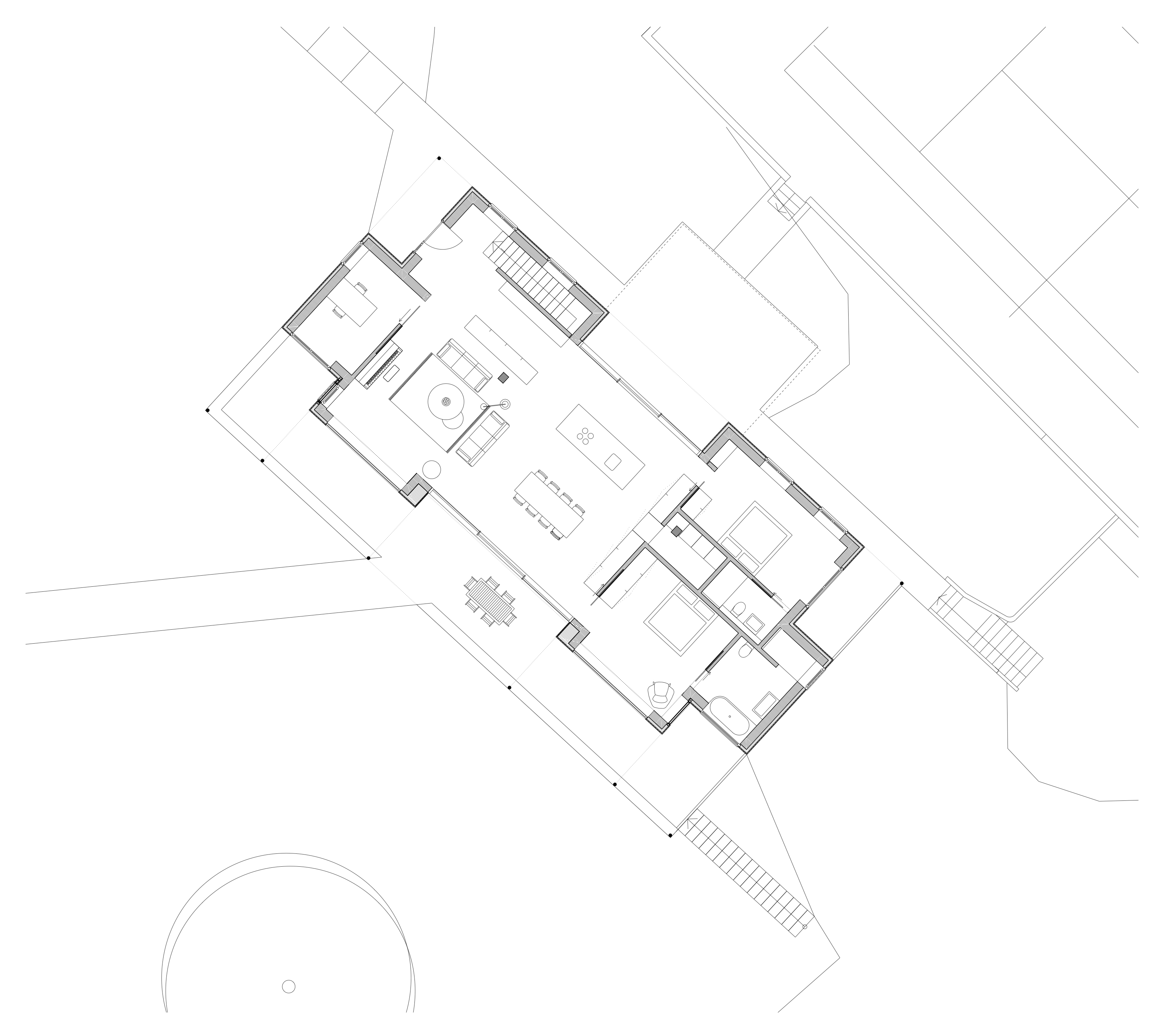

Quinzano liegt 4 km vom Zentrum Veronas entfernt, in den nordwestlichen Hügeln der Stadt. Geprägt ist der Ort vom renommierten Valpolicella Weinanbau und den Hügeln, welche eine kilometerweite Sicht auf die Umgebung freigeben. Auf einem dieser Hügel liegt das ehemalige Ferienhaus aus den 70ern eines Veroneser Arztes.

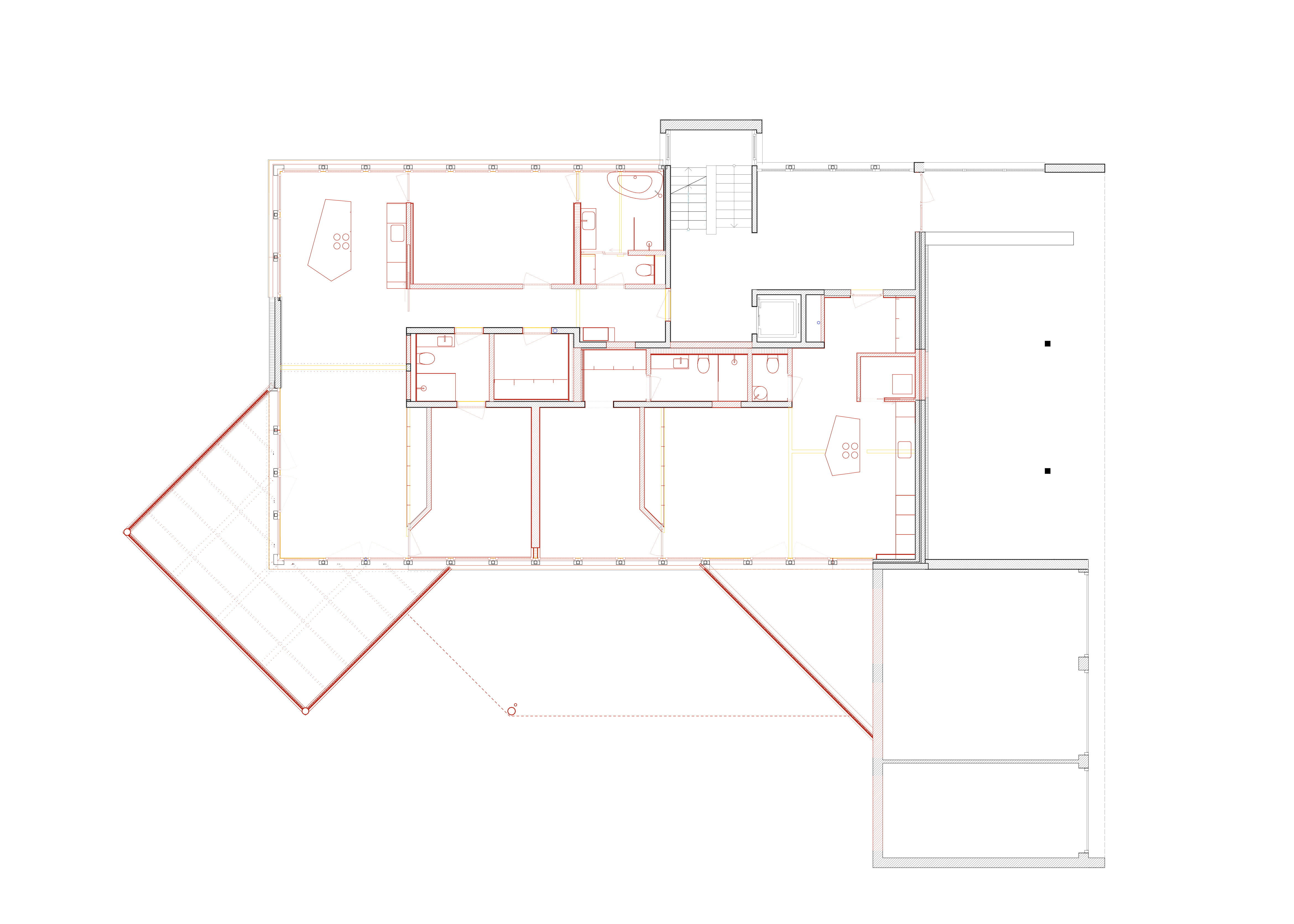

Der Wunsch des Kunden ist ein Haus für seine Familie zu entwerfen, welches die Besonderheiten des Ortes und die Weite einfängt. Unsere Vision ist eine komplette Neugestaltung des bestehenden Gebäudes: lokale Materialien, minimale Eingriffe, großzügige Räume und nahtlose Übergänge vom Wohnraum in die umgebende Natur. Da die Kubatur und Form des Gebäudes nicht verändert oder erweitert werden darf, wurden die zahlreichen Vor- und Rücksprünge des Gebäudes für uns wichtige Bestandteile des Programms. Der Eingang, ein kleines Büro, Badezimmer und Nischen fanden in den vielen Ecken Unterschlupf.

Eine komplette Entkernung des Bestandes gab uns die Freiheit einen offenen und belebten Wohnraum mit Küche, Ess- und Wohnzimmer zu gestalten. Der Eingang wird vom Zentrum an die Gebäudeecke verschoben und ist von den Haupträumen etwas abgesetzt. Vorder- und Rückseite des Grundstückes waren bisher vom Gebäudevolumen getrennt und werden nun durch die Zusammenlegung des Raumes und großen Schiebetüren verbunden. Die Kücheninsel wird im Zentrum dieses Raumes stehen und den Blick ins Grüne freigeben.

Das asymmetrisch geteilte Satteldach aus Beton wird durch ein begrüntes Flachdach in Holzkonstruktion ersetzt. Dieses eint die verspielte Grundrissform welche mit der Auskragung im vorderen Bereich als Pergolastruktur erweitert wird. Die Pergola ist eine feine und bewachsene Struktur, die im Sommer einen angenehmen und kühlen Sitzplatz zwischen Außen und Innen bietet und im Winter Licht ins Innere lässt.

Auftraggeber: Privat

Umbau 2022-23

Quinzano liegt 4 km vom Zentrum Veronas entfernt, in den nordwestlichen Hügeln der Stadt. Geprägt ist der Ort vom renommierten Valpolicella Weinanbau und den Hügeln, welche eine kilometerweite Sicht auf die Umgebung freigeben. Auf einem dieser Hügel liegt das ehemalige Ferienhaus aus den 70ern eines Veroneser Arztes.

Der Wunsch des Kunden ist ein Haus für seine Familie zu entwerfen, welches die Besonderheiten des Ortes und die Weite einfängt. Unsere Vision ist eine komplette Neugestaltung des bestehenden Gebäudes: lokale Materialien, minimale Eingriffe, großzügige Räume und nahtlose Übergänge vom Wohnraum in die umgebende Natur. Da die Kubatur und Form des Gebäudes nicht verändert oder erweitert werden darf, wurden die zahlreichen Vor- und Rücksprünge des Gebäudes für uns wichtige Bestandteile des Programms. Der Eingang, ein kleines Büro, Badezimmer und Nischen fanden in den vielen Ecken Unterschlupf.

Eine komplette Entkernung des Bestandes gab uns die Freiheit einen offenen und belebten Wohnraum mit Küche, Ess- und Wohnzimmer zu gestalten. Der Eingang wird vom Zentrum an die Gebäudeecke verschoben und ist von den Haupträumen etwas abgesetzt. Vorder- und Rückseite des Grundstückes waren bisher vom Gebäudevolumen getrennt und werden nun durch die Zusammenlegung des Raumes und großen Schiebetüren verbunden. Die Kücheninsel wird im Zentrum dieses Raumes stehen und den Blick ins Grüne freigeben.

Das asymmetrisch geteilte Satteldach aus Beton wird durch ein begrüntes Flachdach in Holzkonstruktion ersetzt. Dieses eint die verspielte Grundrissform welche mit der Auskragung im vorderen Bereich als Pergolastruktur erweitert wird. Die Pergola ist eine feine und bewachsene Struktur, die im Sommer einen angenehmen und kühlen Sitzplatz zwischen Außen und Innen bietet und im Winter Licht ins Innere lässt.